„Virtuelle Histologie“ in der Dermatologie

2. Juli 2025

Auf der Industrieausstellung der EADV bin ich auf große Geräte mit beeindruckenden, schwarz-weißen 3D-Bildern der Haut gestoßen und habe mich gefragt, wie diese Technologie eigentlich funktioniert. In diesem Artikel habe ich mich daher mit drei spannenden Verfahren der virtuellen Histologie beschäftigt: LC-OCT, Hyperspectral Imaging und Multiphotonenmikroskopie.

LC-OCT (Konfokale Line-field optische Kohärenztomographie):

LC-OCT ist ein nicht-invasives Bildgebungsverfahren, das die Prinzipien der konfokalen Mikroskopie und der optischen Kohärenztomographie (OCT) kombiniert. Es ermöglicht hochauflösende, zellgenaue Bilder der Haut in Echtzeit. Ein Konfokalmikroskop (KLM) ist dabei ein spezielles Lichtmikroskop, das hochauflösende Schnittbilder erzeugt, indem die Haut punktweise abgetastet wird. Nur das Licht aus der Fokusebene wird detektiert, während Streulicht aus tieferen oder höheren Schichten ausgeblendet wird. So entstehen besonders klare Bilder. Durch das Fokussieren in verschiedene Tiefen lassen sich virtuelle „Schnitte“ durch das Gewebe erzeugen, die anschließend zu einem dreidimensionalen Gesamtbild zusammengesetzt werden können.

Bei der optischen Kohärenztomographie (OCT) wird das Gewebe ebenfalls punktweise mit Licht abgetastet, wobei Schnittbilder mit einer Eindringtiefe von bis zu 3 mm entstehen. Dafür wird Licht in zwei Strahlen aufgeteilt: Einer trifft auf das Gewebe, der andere durchläuft eine Referenzstrecke. Wenn beide Strahlen wieder zusammengeführt werden, entsteht ein Interferenzsignal, aus dem man ablesen kann, wo und wie tief das Licht im Gewebe reflektiert wurde. Das Prinzip ähnelt der Sonographie: nur mit Licht statt Schall.

LC-OCT vereint die Vorteile beider Methoden. Entsprechende Geräte sind kommerziell erhältlich.

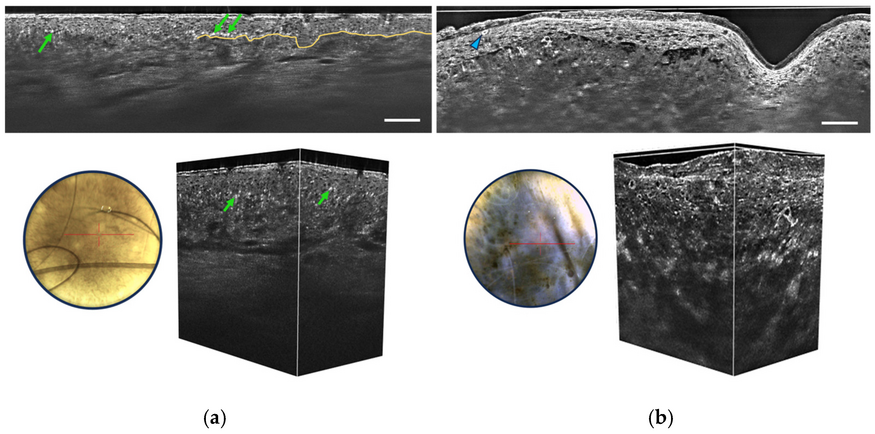

Wie sehen die Bilder in einem LC-OCT aus?

Es lassen sich typische Merkmale für benigne und maligne melanozytäre Läsionen erkennen. So zeigen sich bei Melanomen laut Literatur irreguläre Wabenmuster und eine pagetoide Ausbreitung von Melanozyten in den oberen Epidermisschichten (siehe Abbildung). Basalzellkarzinome lassen sich unter anderem durch sogenannte „Clefting“-Strukturen (dunkler Randsaum) und einen helleren äußeren Rand durch komprimiertes Kollagen darstellen. Auch bei Psoriasis können verschiedene Parameter wie epidermale Dicke, Papillenstruktur und Entzündungsinfiltrate beurteilt werden. (1).

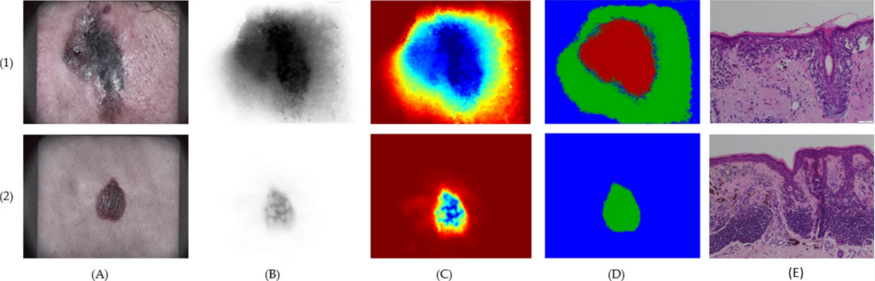

Hyperspectral Imaging (HSI)

Ein weiteres spannendes Verfahren, das aktuell in der dermatologischen Forschung an Bedeutung gewinnt, ist die hyperspektrale Bildgebung (HSI).

HSI ist eine Bildgebungsmethode, die deutlich mehr Farbinformationen liefert als das menschliche Auge oder herkömmliche Kameras. Während wir nur drei Farben (rot, grün, blau) wahrnehmen können, erfasst HSI hunderte schmaler Wellenlängenbänder, auch im UV- und Infrarotbereich, die für uns unsichtbar sind. Jedes Pixel eines hyperspektralen Bildes enthält dadurch ein eigenes Lichtspektrum, das zeigt, wie stark Licht bei jeder Wellenlänge absorbiert wurde. Diese spektrale Signatur ermöglicht Rückschlüsse auf die Gewebezusammensetzung an genau dieser Stelle. So lassen sich wichtige Hautbestandteile wie Melanin, sauerstoffreiches und sauerstoffarmes Hämoglobin, Wasser, Kollagen oder Bilirubin sichtbar machen und voneinander unterscheiden (2).

Laut einer Literaturübersicht von Aggarwal wird HSI beispielsweise zur Quantifizierung von Melanin und Hämoglobin in pigmentierten Läsionen eingesetzt, zur Darstellung von Gewebeflüssigkeit bei Kontaktdermatitis (zur Unterscheidung zwischen irritativer und allergischer Form), zur Klassifikation von Hauttumoren sowie zur prä- und intraoperativen Abgrenzung von Tumorrändern (2).

Ein wichtiger Aspekt: Studien zeigen, dass es bei stärker pigmentierter Haut zu Verzerrungen in den Messergebnissen kommen kann, da Melanin die Signale beeinflusst. Das schränkt die Aussagekraft der Methode bei dunkleren Hauttypen ein (3).

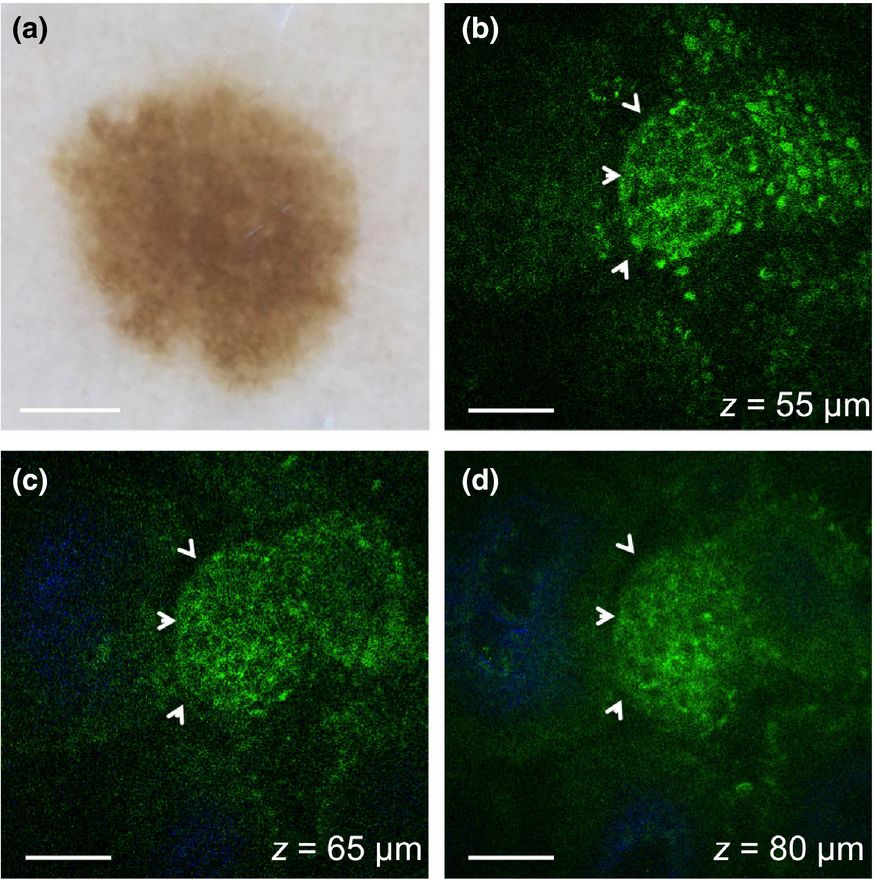

Multiphotonen Mikroskopie (MPM)

Als drittes Verfahren habe ich mir die Multiphotonenmikroskopie (MPM) angeschaut.

MPM ist ein fluoreszenzbasiertes Lichtmikroskopieverfahren, das eine hochauflösende, dreidimensionale Darstellung von Gewebe bis zu einer Tiefe von etwa einem Millimeter ermöglicht. Die Bilder entstehen horizontal und ermöglichen durch Rekonstruktion eine dreidimensionale Darstellung („optische Biopsie“) ohne Färbung oder Gewebeveränderung.

Neben den drei vorgestellten Verfahren gibt es noch eine ganze Reihe weiterer in vivo Bildgebungstechniken, die teilweise bereits eingesetzt werden oder sich noch in der Entwicklung befinden (6):

-

Laser Scanning Microscopy, verwandt zu konfokaler Mikroskopie

-

Laser Speckle Contrast Imaging, Erfassung der Mikrozirkulation in Echtzeit

-

Photoakustische Bildgebung, eine Kombination aus Licht und Ultraschall

-

Surface-Enhanced raman Scattering Imaging, Molekulare Analyse mit hohem chemischen Kontrast

-

Durchflusszytometrie, eher zellulär orientiert

Was man auch dazu sagen muss: Aktuell werden diese Techniken noch relativ selten verwendet und sind zum Teil noch nicht vollständig entwickelt oder erforscht. Bisher sind diese Ansätze am ehesten noch im Bereich der Kosmetik anzutreffen. Die Geräte sind in der Regel groß, technisch komplex und einfach noch ziemlich teuer. Der tatsächliche medizinische Mehrwert ist bislang noch nicht klar belegt.

Wer sich tiefer einlesen möchte: In der S1-Leitlinie „Bildgebende Diagnostik von Hauterkrankungen“ sind die verschiedenen Verfahren und ihre potenziellen Anwendungen detailliert beschrieben (7).

Ich fand die Visualisierungen auf der Messe auf jeden Fall sehr spannend und gleichzeitig ziemlich verwirrend. Zwischen all den grauen 3D-Schichten konnte ich zunächst nur schwarz-weißes Chaos erkennen. Wann (und ob) sich diese technisch beeindruckenden, aber aktuell noch sehr kostspieligen Verfahren wirklich in der klinischen Praxis durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Vorerst scheinen sie, wenn überhaupt, eher in der Kosmetik angekommen zu sein.

Vielleicht lohnt es sich aber gerade deshalb, jetzt schon einen Blick darauf zu werfen. Denn was heute noch futuristisch wirkt, könnte schon morgen zum klinischen Alltag gehören.

Viele Grüße,

Eure Katharina (Ginter)

Quellen:

1. Latriglia F, Ogien J, Tavernier C, Fischman S, Suppa M, Perrot JL, u. a. Line-Field Confocal Optical Coherence Tomography (LC-OCT) for Skin Imaging in Dermatology. Life. 28. November 2023;13(12):2268.

2. Aggarwal 1st Lt. Pushkar, Papay FA. Applications of multispectral and hyperspectral imaging in dermatology. Exp Dermatol. 2022;31(8):1128–35.

3. Pachyn E, Aumiller M, Freymüller C, Linek M, Volgger V, Buchner A, u. a. Investigation on the influence of the skin tone on hyperspectral imaging for free flap surgery. Sci Rep. 17. Juni 2024;14(1):13979.

4. Goessinger EV, Dittrich PG, Nöcker P, Notni G, Weber S, Cerminara S, u. a. Classification of melanocytic lesions using direct illumination multispectral imaging. Sci Rep. 16. August 2024;14(1):19036.

5. Lentsch G, Valdebran M, Saknite I, Smith J, Linden KG, König K, u. a. Non-invasive optical biopsy by multiphoton microscopy identifies the live morphology of common melanocytic nevi. Pigment Cell Melanoma Res. 2020;33(6):869–77.

6. Radionov N. 3D Imaging of Skin • EURO COSMETICS Magazine [Internet]. 2024 [zitiert 31. Mai 2025]. Verfügbar unter: www.eurocosmetics-mag.com/3d-imaging-of-skin/

7. S1 Leitlinie: Bildgebende Diagnostik von Hauterkrankungen [Internet]. 2024 [zitiert 31. Mai 2025]. Verfügbar unter: register.awmf.org/assets/guidelines/013-076l_S1_Bildgebende-Diagnostik-von-Hauterkrankungen_2024-11.pdf

KI-Disclaimer: Zur Überarbeitung von Textformulierungen wurde KI verwendet.

![Logo: Junge Dermatologen im Berufsverband der deutschen Dermatologen - zur Startseite [ALT+1]](/typo3conf/ext/judermconfig/Resources/Public/Images/Branding/JuDermLogo.png?v=2)