Sophie Spitz und Helene Ollendorff Curth

5. September 2025

Hutchinson, Kaposi, Darier – diese und viele weitere männliche Dermatologen sind durch die Benennung „ihrer“ Krankheitsbilder in der dermatologischen Fachsprache verewigt. Wahrscheinlich kann jede/r von uns spontan mindestens zehn nach berühmten Persönlichkeiten benannte Hauterkrankungen oder -phänomene aufzählen. Auffällig ist jedoch: Frauen sucht man in dieser Liste nahezu vergeblich.

Meine früheren Recherchen zur Geschichte der Dermatologie (vgl. Blogbeitrag [https://www.juderm.de/juderm/juderm-blog/meisterinnen-und-meister-der-hauterkrankungen.html]) ergaben, dass sich neben der dort genannten Berta Ottenstein nur wenige historische Dermatologinnen finden ließen. Dieses Ungleichgewicht spiegelt nicht nur die Fachgeschichte, sondern auch eine lange Tradition der Namensgebung wider.

Für diesen Beitrag habe ich mich deshalb auf die Suche gemacht, zumindest ein paar Frauen zu finden, die in der Geschichte der Dermatologie eine bedeutende Rolle gespielt haben. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig und stark auf Europa und die USA ausgerichtet. Trotzdem möchte ich hier zwei besonders wichtige Persönlichkeiten vorstellen – und dabei gibt es sogar eine echte Ausnahme: Hättet ihr gewusst, dass der Spitz-Nävus nach einer Frau benannt ist?

Sophie Spitz – Namensgeberin des Spitz-Nävus

Sophie Spitz (1910 – 1956) war eine US-amerikanische Pathologin, geboren in Nashville, Tennessee, in eine deutsch-jüdische Familie. Nach dem Medizinstudium an der Vanderbilt University (Abschluss 1932) und der Facharztausbildung in Pathologie (1938) arbeitete sie in Washington, D.C., und New York, unter anderem mit George Papanicolaou, dessen neu entwickelten Pap-Abstrich sie frühzeitig befürwortete.

Neben ihrer Tätigkeit in der allgemeinen Pathologie spezialisierte sich Spitz auf tropenmedizinische Fragestellungen und insbesondere auf die Untersuchung melanocytärer Hautläsionen. 1948 veröffentlichte sie die erste systematische Fallserie zu dem von ihr als „juveniles Melanom“ oder „Melanom des Kindesalters“ bezeichneten Spindelzellnävus. Diese Hautveränderung ähnelt in klinischer und histologischer Hinsicht einem malignen Melanom, weist jedoch in der Regel einen benignen Verlauf auf und tritt überwiegend bei Kindern auf. Spitz erkannte als eine der Ersten die histologischen Überschneidungen mit malignen Tumoren, konnte jedoch durch klinische Beobachtung deren im Allgemeinen gutartigen Charakter nachweisen.

Das nach ihr benannte Eponym „Spitz-Nävus“ (ein Eponym ist ein nach einer Person benannter medizinischer Begriff, etwa für eine Erkrankung oder ein klinisches Phänomen) wurde jedoch erst 1961 eingeführt, fünf Jahre nach Spitz’ frühem Tod infolge eines kolorektalen Karzinoms im Rahmen einer familiären Polyposis. Spitz selbst hat somit nicht mehr erlebt, dass diese besondere Form des Nävus ihren Namen erhielt. In meinen Recherchen hat sich der Spitz-Nävus als das vermutlich einzige geläufige dermatologische Eponym herausgestellt, das nach einer Frau benannt ist.

Dennoch gibt es weitere bemerkenswerte Persönlichkeiten, die die Dermatologie nicht nur fachlich, sondern auch durch mehrere nach ihnen benannte Phänomene geprägt haben.

Helene Ollendorff Curth – Vielseitige Namensgeberin in der Dermatologie

Helene (oder auch Helena) Ollendorff Curth (1899 – 1982) war eine deutsch-amerikanische Dermatologin, die in Breslau geboren wurde. Sie studierte Medizin in Freiburg und absolvierte ihre dermatologische Ausbildung zunächst in Breslau, später bei Abraham Buschke an der Charité in Berlin. 1931 emigrierte sie in die USA. In New York führten sie eine gemeinsame Praxis mit ihrem Ehemann, während sie zugleich an der Columbia University tätig war.

Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte umfassten die Acanthosis nigricans, paraneoplastische Dermatosen sowie seltene erbliche Hauterkrankungen. Gemeinsam mit Buschke beschrieb sie 1928 die Dermatofibrosis lenticularis disseminata mit Osteopoikilie, auch als Buschke–Ollendorff-Syndrom bekannt. Sie entwickelte die Curth-Kriterien zur diagnostischen Abgrenzung paraneoplastischer Hautveränderungen, beschrieb das Ollendorff-Zeichen (Druckschmerz über Papeln) bei sekundärer Syphilis und wirkte an der Erstbeschreibung der Ichthyosis hystrix vom Typ Curth–Macklin (1954) mit (einer der wenigen Erkrankungen, die nach zwei Frauen benannt sind). Darüber hinaus trägt auch das Curth’s angle, ein Verfahren zur Beurteilung von Trommelschlegelfingern, ihren Namen.

Darüber hinaus führte Ollendorff Curth Patch-Tests für Industriearbeiter in New York ein, publizierte die erste US-amerikanische Falldarstellung von Morbus Behçet und arbeitete eng mit internationalen Kolleginnen und Kollegen wie der Genetikerin Madge Thurlow Macklin zusammen. Ihre eponymen Beiträge machen sie zu einer der wenigen Dermatologinnen, deren Name gleich mehrfach in der medizinischen Terminologie fortlebt. Zwar kannte ich persönlich keines dieser Zeichen, doch die Vielzahl an nach ihr benannten Phänomenen macht deutlich, dass sie zu den bedeutenden dermatologischen Namensgeberinnen zählt.

Fazit

Mit großem Abstand sind die allermeisten dermatologischen Phänomene nach bedeutenden männlichen Dermatologen benannt. Das verdeutlicht einerseits, dass es historisch nur sehr wenige Dermatologinnen gab, und andererseits, dass diese zudem deutlich weniger sichtbar waren und sind. Durch meine Recherche bin ich jedoch auf Sophie Spitz und den nach ihr benannten Spitz-Nävus gestoßen - ein weithin bekannter Begriff, von dem jedoch kaum jemand weiß, dass er auf eine Frau zurückgeht. Ebenso beeindruckend ist die Arbeit von Helene Ollendorff Curth, nach der gleich mehrere Phänomene benannt wurden, die jedoch ebenfalls nur wenigen bekannt sind. Dieser Artikel möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese beiden Pionierinnen der Dermatologie und ihre Leistungen sichtbarer werden.

Eure Katharina (Ginter)

Quellen:

1. Sophie Spitz. In: Wikipedia [Internet]. 2025 [zitiert 15. August 2025]. Verfügbar unter: en.wikipedia.org/w/index.php;

2. Spitz, Sophie - Altmeyers Enzyklopädie - Fachbereich Dermatologie [Internet]. 2014 [zitiert 15. August 2025]. Verfügbar unter: www.altmeyers.org/de/dermatologie/spitz-sophie-12917

3. Gianluca N. The Men or Women Behind Nevi: Sophie Spitz. JAMA Dermatol. 1. Januar 2014;150(1):24.

4. Ollendorf-Curth, Helen - Altmeyers Enzyklopädie - Fachbereich Dermatologie [Internet]. 2014 [zitiert 15. August 2025]. Verfügbar unter: www.altmeyers.org/de/dermatologie/ollendorf-curth-helen-12717

5. Helene Ollendorff Curth. In: Wikipedia [Internet]. 2025 [zitiert 15. August 2025]. Verfügbar unter: en.wikipedia.org/w/index.php;

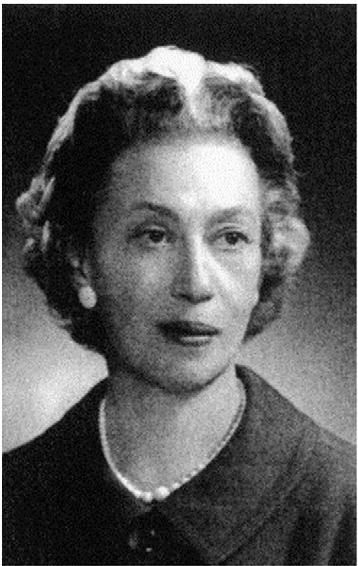

Bildinfos des Titelbilds:

Dr. Sophie Spitz, MD (1910–1956), unbekannter Fotograf, vor 1956, Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sophie_Spitz_MD.jpg, Public Domain

Quelle: Helen Ollendorff Curth: A dermatologist’s lasting legacy, International Journal of Women’s Dermatology 3(S1), S70–S74 (2017), DOI: 10.1016/j.ijwd.2017.02.015, abgerufen von: (https://www.researchgate.net/figure/Helene-Ollendorff-Curth-Reprinted-from-Burgdorf-and-Scholz-2004-with-permission-from_fig4_313792458), Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

KI-Disclaimer: Zur Überarbeitung von Textformulierungen wurde KI verwendet.

![Logo: Junge Dermatologen im Berufsverband der deutschen Dermatologen - zur Startseite [ALT+1]](/typo3conf/ext/judermconfig/Resources/Public/Images/Branding/JuDermLogo.png?v=2)